GIULIANELLO

Video realizzato da "Senape Production"

CENNI STORICI SU GIULIANELLO

Nel nome di Giulianello e nella sua evoluzione si può leggere quasi tutta la sua storia, almeno dall’età romana a oggi.

L’attuale nome del paese risale al 1870 e prima di quella data il piccolo borgo si chiamava semplicemente Giuliano, forma italianizzata di Julianum.

Il nome Fundus Julianus con il quale veniva identificato il territorio in età romana deriva dal nome della famiglia proprietaria, quello della gens Julia alla quale apparteneva Giulio Cesare. Sembra che al tempo del Cardinal Salviati, durante la costruzione del convento e della chiesa per i frati minori fu persino rinvenuta l’urna sepolcrale di Julia, figlia di Augusto.

Nel periodo tardo-repubblicano i proprietari dei latifondi edificarono ville rustiche (domus cultae), cioè abitazioni rurali, nei punti più alti dei loro appezzamenti ed affidarono le terre ai fattori.

Nell’XI secolo il fundus Julianus diventava un vero e proprio castrum, il Castrum Juliani, secondo lo schema tipico che prevedeva l’edificazione del castello sul punto più alto e la costruzione di una cinta muraria per la difesa del borgo.

Nei primi due secoli dell’anno mille il borgo trovò grande sviluppo e dal 1202 il castrum passò da Castello demaniale della chiesa a feudo ad opera di Papa Innocenzo III (Lotario dei Conti di Segni) che lo concesse a suo cognato (Pietro degli Annibaldi) con l’obbiettivo che potesse giungere alla famiglia Conti. L’obbiettivo che lui non vide realizzarsi fu raggiunto soltanto nel 1267 attraverso l’acquisto da parte di Giovanni Conti.

Don Silvestro Radicchi, Conosci il tuo paese: “Il Castello e la Chiesa di Giuliano”, cit., 9-32.

AA.VV., Julianus - Giuliano - Giulianello: materiali per la storia di un centro minore del Lazio meridionale, a cura di Domenico Palombi, Grafica 87, Pontinia, giugno 2004.

IL PALAZZO SALVIATI

Alla morte di Ildebrandino Conti, le lotte tra i nipoti per il possesso dei territori, portarono al saccheggio e alla distruzione del castello di Giuliano nel 1482 e il castrum fu ridotto a tenuta.

Le sorti del vecchio castum si risollevarono agli inizi del 1500, quando Donna Costanza Conti ricevette in dote la tenuta di Giuliano per il suo matrimonio con il nobile fiorentino Lorenzo Salviati. I coniugi avviarono la rifioritura del borgo e il figlio, il cardinale Antonio Maria Salviati, portò l’opera a compimento: oltre ai lavori per il completamento della chiesa originaria, a lui si deve la costruzione dell’attuale palazzo storico, delle mura, della porta del paese, delle cantine, dei magazzini, dei granai e delle abitazioni per le famiglie del castello.

Nel 1774, il borgo di Giuliano passò alla famiglia dei Borghese attraverso il matrimonio di Marianna Salviati con Marcantonio IV.

Nel 1808, quando i francesi tornarono ad invadere Roma, il regime feudale fu soppresso e il Principe Camillo Borghese da feudatario divenne proprietario di Giuliano e rinunciò alla giurisdizione baronale. In quegli anni, ci fu un’importante regressione del paese in ambito economico, culturale, spirituale e demografico, e il paese iniziò a risollevare le sue sorti soltanto dopo la fine della seconda guerra mondiale. Nel frattempo, nel 1908, la famiglia Sbardella, ancora oggi proprietaria, acquistò le tenute di Giuliano e Torrecchia e fece decorare la chiesa parrocchiale.

Don Silvestro Radicchi, Conosci il tuo paese: “Il Castello e la Chiesa di Giuliano”, cit., pp. 33, 45-71, 101-116, 157.

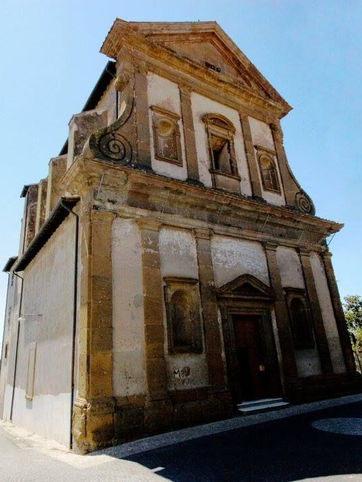

LA CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA

La chiesa di Giulianello, unica chiesa parrocchiale del paese, fu realizzata ad opera della famiglia Salviati dopo la demolizione dell’edificio preesistente edificato per volere di Donna Costanza Conti (dei Conti di Segni). L’edificio sacro, anche dopo il rifacimento, conservò la dedica a San Giovanni Battista voluta da Costanza in onore di suo padre, Giovanni Battista. Il 31 ottobre 1574, la chiesa venne designata Chiesa parrocchiale dal Cardinale e Vescovo di Velletri Em.mo Giovanni Moroni su domanda del parroco, il Sacerdote Antonio Maria Zaccagni, a nome di “Antonio Maria Vescovo Salviati” (nominato Cardinale il 12 dicembre 1583). Proprio il “futuro” cardinale Salviati, dovette portare a compimento l’edificazione della chiesa originaria avendo ricevuto in eredità il Castello di Giuliano alla morte di sua madre Costanza (sposa di Lorenzo Salviati).

Nel 1650, il Duca di Giuliano Giacomo Salviati fece costruire la nuova chiesa parrocchiale (come si presenta ancora oggi) nella quale fece erigere la cappella in onore di San Giuliano Martire che inizialmente ospitava l’immagine del santo patrono dipinta su tela.

Don Silvestro Radicchi, Conosci il tuo paese: “Il Castello e la Chiesa di Giuliano”, cit., pp. 45-78.

SAN GIULIANITTO

Gli Atti delle Visite Pastorali dal 1681 in poi, mostrano che il 16 febbraio era la data stabilita per la festa di San Giuliano Martire, nonostante il Martirologio romano indicasse la memoria del martirio dei Santi Giuliano e Basilissa al 9 gennaio. Probabilmente la decisione di posticipare i festeggiamenti del patrono fu dettata da motivi di ordine pratico (poiché la data è a ridosso delle festività Natalizie), ma sicuramente la scelta del 16 febbraio non fu casuale: in questa data infatti secondo il calendario liturgico si fa memoria di Santa Giuliana di Nicomedia Vergine e Martire. Anche se è ormai tradizione che la ricorrenza di San Giuliano Martire si celebri l’ultima domenica di aprile, ogni anno, il 16 febbraio, i giulianesi ricordano i festeggiamenti del passato riempiendo le piazze e le vie del borgo per la festa di San Giulianitto. In questa occasione, tutta la popolazione si riunisce intorno ad alti fasci benedetti fatti di canne e alloro chiamati matticelle, e mentre i fusti ardono profumando l’aria e colorando il paese, la musica popolare, il buon cibo e il vino bevuto dalla copella regalano una serata fuori dal tempo, fatta di semplicità, tradizione e genuina condivisione.

GESÙ BAMBINO

La Chiesa di Giulianello, ospita un’immagine sacra di Gesù Bambino che si narra sia stata scolpita da un devoto laico francescano su legno d’olivo dell’orto del Getsemani. La statuetta era destinata alla Chiesa dell’Aracoeli di Roma e vi giunse probabilmente agli inizi del 1500 attraversando peripezie che mescolano la storia ad affascinanti leggende.

Si racconta che una Principessa della famiglia dei Borghese, probabilmente Camilla Orsini, cugina del Cardinale Scipione, intorno al 1630, richiese la sacra immagine del Bambinello per ottenere la guarigione del cugino cardinale, nipote di Papa Paolo V. In quel breve periodo, ne fece scolpire una copia molto somigliante e al momento di riconsegnarla restituì la copia e trattenne per sé l’originale. La statua, nella notte, tornò miracolosamente al convento suscitando lo stupore di tutti e le due statuette restarono nella chiesa romana fino al 1798.

In quell’anno, l’invasione francese costrinse i frati a mettere in salvo le due immagini e la più preziosa fu affidata ai religiosi del convento dei Frati Minori di Giuliano, luogo ritenuto più sicuro. Quando gli ordini religiosi furono soppressi, i frati dovettero lasciare il convento di colle S. Lucia e la statuetta fu affidata dapprima a una famiglia locale (a Fenili Giacinto e Gabrielli Teresa) e poi alla Chiesa parrocchiale che la custodisce ancora oggi nella cappellina costruita nel 1927 da don Silvestro Radicchi, ricavata dalla chiusura in muratura di un ingresso laterale.

Don Silvestro Radicchi, Conosci il tuo paese: “Il Castello e la Chiesa di Giuliano”, cit., pp. 117-127.

Processione Bambinello di Giulianello

IL CANTO DELLA PASSIONE

Canto della Passione - La Morte di Gesù (Modo per esterno)

Il Canto Della Passione - La Morte di Gesù (modo per esterno)

La descrizione di questo patrimonio prezioso della cultura giulianese di origine contadina, deve essere affidata alle parole di chi ha saputo cogliere per primo l’importanza storica e il valore umano di questa identità e che ha saputo difenderla, valorizzarla e amarla:

“(Il canto della passione) è un canto arcaico, eseguito da un gruppo di contadine in occasione del venerdì santo, rappresentato in modo itinerante dal luogo di lavoro alla chiesa del paese ove veniva allestito il Sepolcro. Fortemente melismatico, si articola su modi e non con un senso di tono tanto è vero che la melodia si sviluppa sopportando solo un basso continuo. È composto di due modi, uno per l’esterno, uno per l’interno. […] Di certo si sa che è cantato da sempre almeno a memoria d’uomo. È un incontro tra un “modo” (forma musicale) contadino con un testo sacro (la morte del Cristo secondo la ricostruzione di Iacopone da Todi). La cultura contadina ha conservato questo canto sino ad oggi, con quello straordinario veicolo che è l’oralità”.

Raffaele Marchetti, Il Canto della Passione, [?], Giulianello, [?], p. 8.

MADONNELLA E BEATO BALDINUCCI

Nel 1616 per volere di Antonio Maria Salviati II, pronipote del Cardinale di cui portava il nome, fu fatta edificare una piccola chiesetta rurale alla periferia di Giulianello, intitolata alla Madonna della Consolazione (la Madonnella).

Questo luogo, custodisce in silenzio la memoria di un episodio miracoloso restituitoci da don Silvestro Radicchi attraverso le parole del gesuita P. Pietro Vannucci: “Il Beato Antonio Baldinucci nella prima decade del mese di aprile del 1706, tenne un corso di Sacre Missioni nel Castello di Giuliano. Il 12 aprile, ultimo giorno, invitò la popolazione ad una processione di penitenza nella Chiesa della Madonna della Consolazione (Madonnella). Tutti giunti nel luogo, essendo la Chiesa insufficiente a contenere la massa del popolo, si raccolsero dinanzi la chiesa, dove era un largo spazio circondato di alberi di olmi. Il Beato, salito su di un tavolino, iniziò la sua predica intorno alla Misericordia di Dio. Diceva che grande è la misericordia Divina, ma che non bisogna abusarne, per non incorrere nei tremendi castighi della sua Giustizia. Molte sono le anime che precipitano all’inferno perché approfittano della Misericordia di Dio. <Volete voi vederne un esempio? Guardate! Come da quest’albero cascano ora le foglie, così cadono le anime all’inferno per abusare della misericordia di Dio>. Così avendo detto, subito cominciarono a precipitare le foglie, finché il Beato per calmare lo spavento dei presenti non disse a voce alta: <Basta!>. Fu tanta la commozione del popolo che tutti piangevano e gridavano misericordia a Dio”.

La scena del miracolo è ritratta in una grande tela dell’artista G. Palombi, esposta nella cappella grande del Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e risalente al 1893 (anno in cui il Santo Padre Leone XIII proclamava Beato il gesuita Baldinucci). Di questa opera suggestiva si conserva nella chiesa parrocchiale una riproduzione. Un altro dipinto, invece, opera dell’artista Aurelio Mariani, è esposto nella Cappella del Rifugio a Norma.

P. Pietro Vannucci, Vita del B. Antonio Baldinucci, in Don Silvestro Radicchi, Conosci il tuo paese: “Il Castello e la Chiesa di Giuliano”, cit., pp. 46, 65-67.

L'INCANTO DEL LAGO

A pochi chilometri dal centro urbano, il lago di Giulianello è un piccolo tesoro naturale che si è formato nella stessa epoca dei laghi di Nemi ed Albano. Di origine vulcanica e alimentato da acque sotterranee, questo lago è l’unico rimasto dei tre presenti sul territorio giulianese. Il lago Vetere, infatti fu prosciugato al tempo dei Volsci con un sistema di drenaggio ancora esistente che immette le acque nel lago di Giulianello e il lago Pescara fu prosciugato nel 1800 per vincere la malaria. Nei pressi del lago, il colle della Coedra, ospita un insediamento protostorico che costituiva un punto strategico nel collegamento tra le regioni interne e quelle costiere. I reperti rinvenuti sono databili tra il IX e il VI secolo a.C.

AA.VV., Julianus - Giuliano - Giulianello: materiali per la storia di un centro minore del Lazio meridionale, a cura di Domenico Palombi, cit., pp. 8-21.

AA.VV., All’ombra del castello: “ritroviamo i ricordi e gli amici”, scuola elementare “Don Silvestro Radicchi” Giulianello, Emmegrafica, Velletri, 2001, pp. 60-61.

Don Silvestro Radicchi, Conosci il tuo paese: “Il Castello e la Chiesa di Giuliano”, cit., pp. 1-7, 156-180.

LA FERROVIA

Il 27 maggio 1892 entrò in funzione il tratto ferroviario Velletri-Terracina, ma nel 1957 il servizio ferroviario cessò la sua attività.

AA.VV., Julianus - Giuliano - Giulianello: materiali per la storia di un centro minore del Lazio meridionale, a cura di Domenico Palombi, cit., pp. 8-21.

AA.VV., All’ombra del castello: “ritroviamo i ricordi e gli amici”, scuola elementare “Don Silvestro Radicchi” Giulianello, Emmegrafica, Velletri, 2001, pp. 60-61.

Don Silvestro Radicchi, Conosci il tuo paese: “Il Castello e la Chiesa di Giuliano”, cit., pp. 1-7, 156-180.